土壤碳匯

臺灣2050淨零轉型

聯合國為減緩人類對大氣、海洋及陸地暖化的影響,共同遏阻全球暖化趨勢,於2015年12月12日在巴黎協定締約方會議中通過氣候協議,約定避免地球升溫超過2°C,最好控制在1.5°C以內,以降低氣候變遷帶來的風險。

根據2022年4月「IPCC氣候變遷第六次評估報告」第三工作小組在報告中亦提出警示,若不儘速進行深度減碳,2050年以前就不可能達到全球升溫限制在1.5℃。因此為呼應全球淨零趨勢,蔡英文總統於2021年4月22日世界地球日上宣示2050淨零轉型為我國重要政策目標,國家發展委員會亦於2022年3月30日公布我國「2050淨零排放路徑」,透過推動「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」四大轉型策略,並延伸12項關鍵戰略,逐步實現2050淨零排放之永續社會。

農業部門淨零四大主軸

農業部因應氣候變遷及提前於2040年達淨零排放目標,整體策略包含「減量」、「增匯」、「循環」 、「綠趨勢」四大主軸,其中循環農業發展已有「農業資源循環產業化推動與加值化應用」綱要計畫進行科技研發;減量、綠趨勢及調適等策略由「因應氣候變遷淨零排放與調適之農業部門科學技術及策略推廣研究」綱要計畫進行科技研發;自然碳匯綱要計畫則針對農業增匯進行科技研發。

自然碳匯綱要計畫

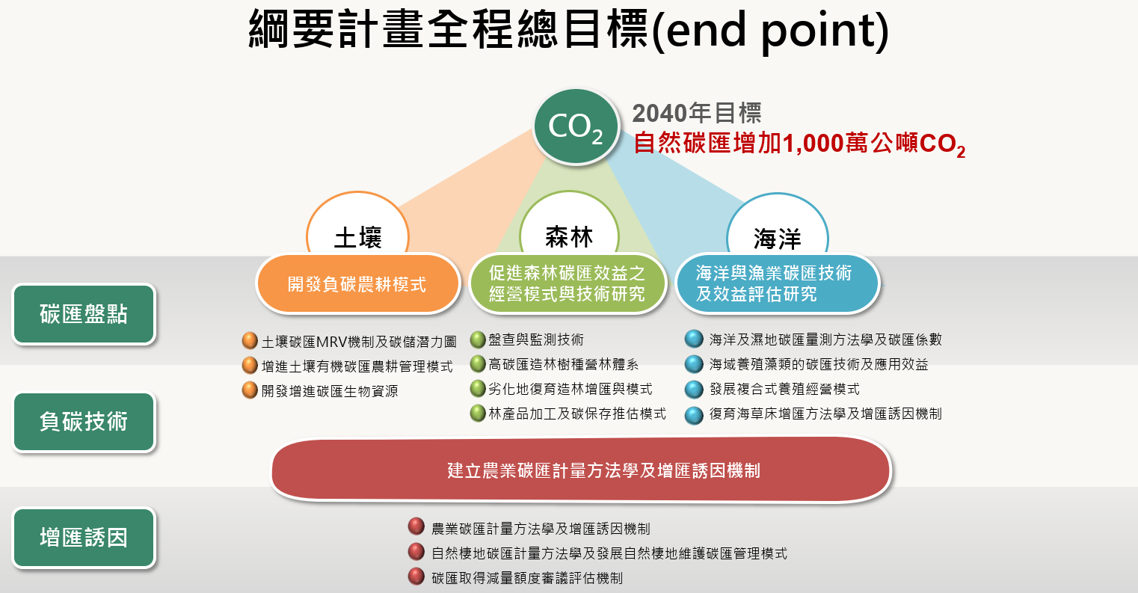

「自然碳匯」為淨零十二項戰略中第9項關鍵戰略,目標為2040年增加1,000萬公噸碳匯量,「碳匯」(carbon sink) 泛指自然環境中可固定及吸儲二氧化碳的載體。

2021年聯合國氣候變遷大會 (COP26) 許多國家均認同以自然為本的解方 (Nature-based Solution, NbS),因此透過自然碳匯作為達到淨零排放的工具為根本之道,且自然解方包含生物多樣性、人民生計和氣候調適等,也等同於支持永續發展目標。

本綱要計畫為發展第9項關鍵戰略,目標效益係以當年度總增加碳匯量 (二氧化碳當量) 為最終效益評估指標,整體內容依土壤 (黃碳)、森林 (綠碳)、海洋 (藍碳) 等三大碳匯領域規劃推動路徑,並據以規劃具體措施及重要工作,以健全國家溫室氣體清冊中《土地利用與林業部門》章節內容,及促進淨零排放目標之達成。

開發負碳農耕模式作業計畫

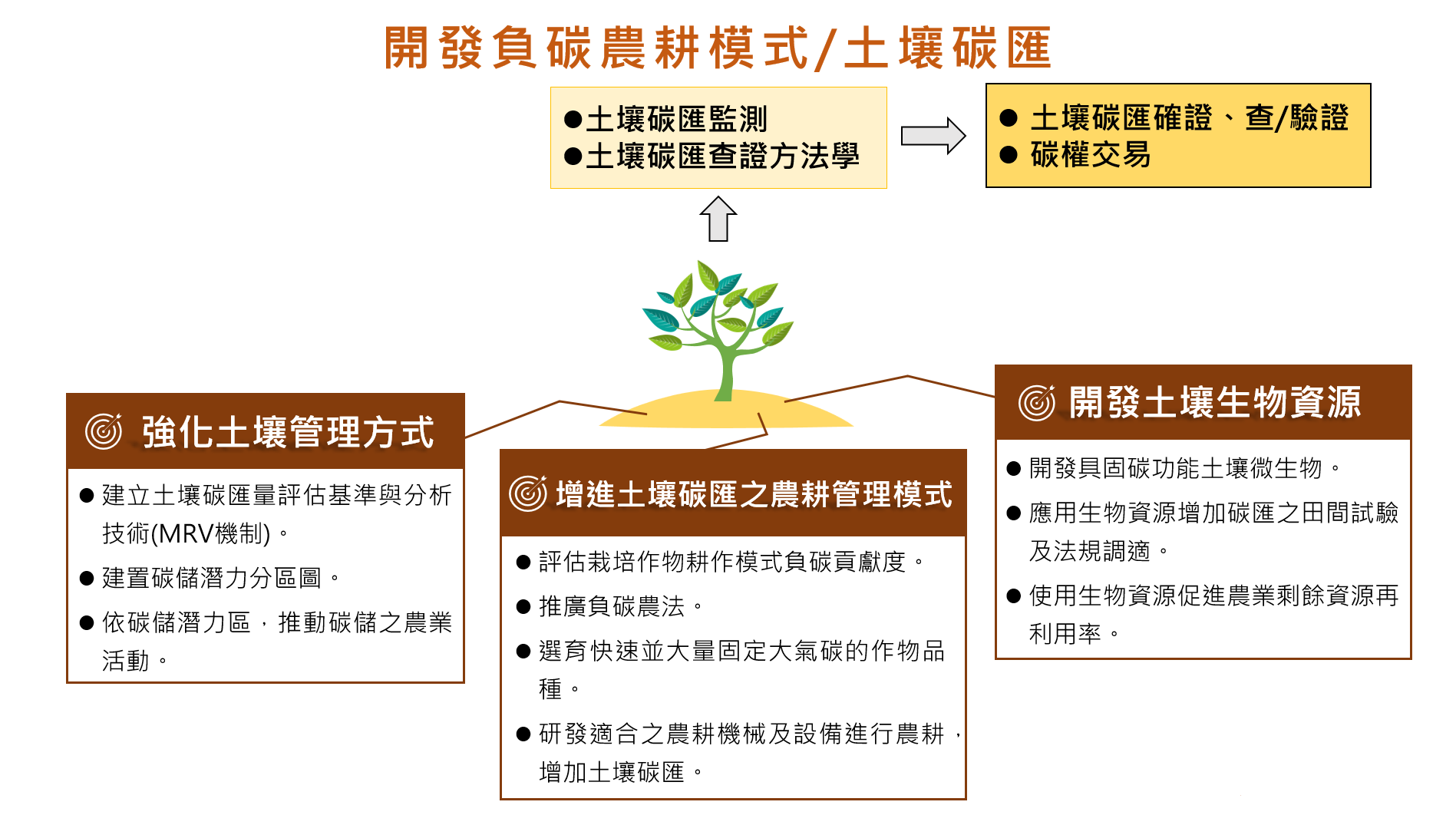

土壤碳匯是陸域系統上最大的自然碳匯潛力場域,其角色至關重要,因農作物生產需仰賴土壤,結合農糧產業經營轉型,規劃適切且有效的土壤增匯效益刻不容緩,以「強化土壤管理方式」、「建構負碳農法」及「強化土壤碳匯相關技術科技研發能量」為土壤碳匯路徑之推動策略架構。

子項計畫1-1:建立符合國內應用之土壤碳匯MRV機制及土壤碳儲潛力圖

子項計畫1-2:建構增進土壤有機碳匯的農耕管理模式

子項計畫1-3:開發生物資源增進碳匯

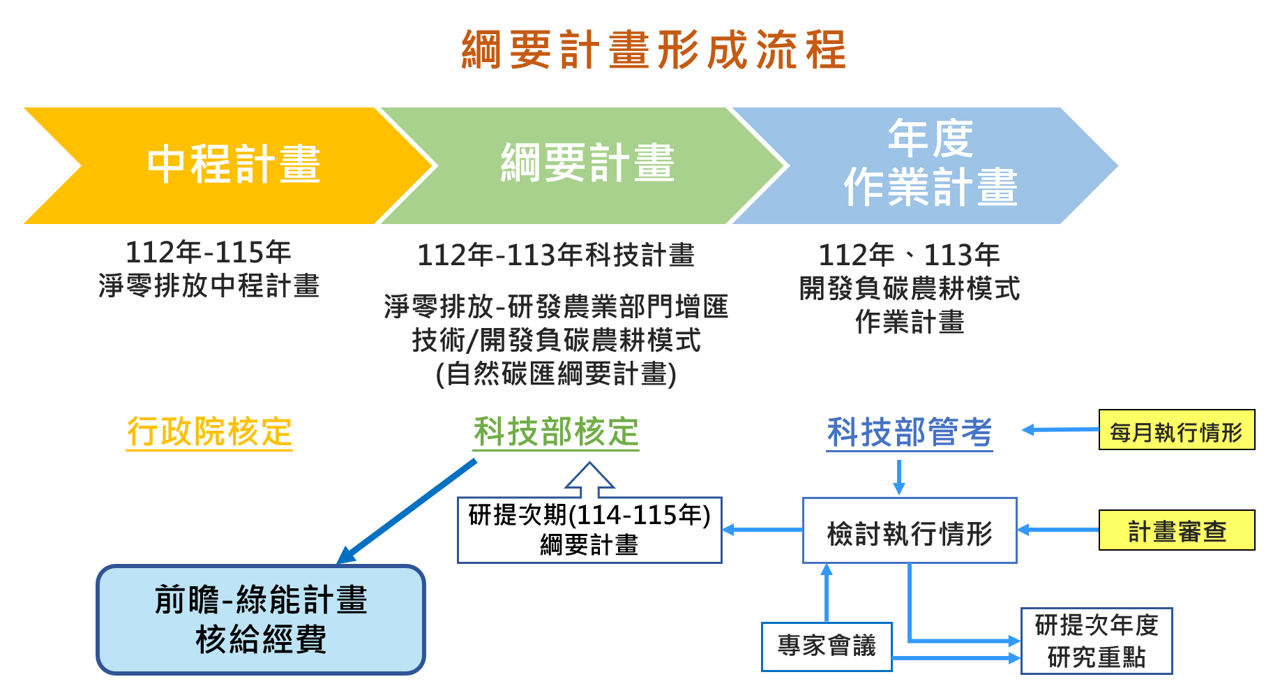

開發負碳農耕模式作業計畫形成流程如下圖: